ピアスホールを開けた後、突然耳が腫れてパンパンになった経験はありませんか?せっかくのおしゃれが台無しになるだけでなく、痛みや違和感で日常生活にも支障をきたすことがあります。ピアスの腫れは軽度のものから重度の感染症まで、さまざまな原因で起こります。

この記事では、ピアスによる腫れの原因、家庭でできる対処法、そして医療機関を受診すべき状況について詳しく解説します。また、トラブルを未然に防ぐための予防法もご紹介しますので、安全にピアスを楽しむための参考にしてください。

目次

ピアスで耳が腫れる原因とは?

ピアスホールを開けると、皮膚に小さな傷ができます。この傷が治癒する過程で、さまざまな原因により腫れが生じることがあります。

アレルギー反応による腫れ

ピアスの素材に含まれる金属(特にニッケルやコバルト)に対してアレルギー反応を起こすことがあります。金属アレルギーによる腫れは、ピアスを装着してから数時間から数日後に現れることが多いです。

症状としては、赤み、かゆみ、腫れだけでなく、ピアスホール周辺が湿疹のようになることもあります。金属アレルギーが疑われる場合は、すぐにピアスを外して刺激の少ない素材に変更することが重要です。

感染症による腫れ

ピアスホールは開いた傷口であるため、細菌感染を起こしやすい状態です。不衛生な環境でピアスを開けた場合や、ケアが不十分だと感染症を引き起こし、耳がパンパンに腫れることがあります。

感染症の症状には以下のようなものがあります。

- 強い痛みや熱感

- 赤みや腫れが増す

- 膿や分泌物が出る

- 発熱

これらの症状が見られる場合は、早めに皮膚科や耳鼻科を受診して適切な治療を受けることが大切です。

物理的な刺激による腫れ

ピアスホールが完全に治癒する前に、以下のような物理的な刺激を受けると腫れることがあります。

- ピアスを頻繁に動かす

- 寝ている間に耳を圧迫する

- 髪が引っかかる

- 重たいピアスを使用する

- ピアスの取り外しを頻繁に行う

特に新しいピアスホールは刺激に敏感なため、不必要な触れ合いを避けることが重要です。

ピアスの腫れを自分で対処する方法

軽度の腫れや炎症であれば、自宅でのケアで改善することがあります。ただし、症状が悪化する場合は医療機関への受診をお勧めします。

清潔に保つための洗浄

ピアスホールの清潔を保つことは、腫れや感染を防ぐ基本です。以下の手順で正しく洗浄しましょう。

- 手をよく洗う

- 生理食塩水または市販のピアスホール用消毒液を準備する

- 清潔な綿棒や脱脂綿に液体をしみこませる

- ピアスの周りを優しく拭き、分泌物や汚れを取り除く

- ピアスを少し動かして穴の内部も洗浄する

- 清潔な布やティッシュで優しく押さえて乾かす

1日2回の洗浄を継続することで、多くの軽度の腫れは数日以内に改善します。ただし、アルコールや過酸化水素水などの強い消毒液は組織を刺激するため避けるべきです。

冷却

腫れた部分に冷却パックや氷を当てると、炎症を抑制し痛みを和らげる効果があります。以下の点に注意して冷却を行いましょう。

- 氷や冷却パックを清潔なタオルで包む

- 15分間当てた後、15分間休憩する

- 必要に応じてこのサイクルを繰り返す

- 直接氷を肌に当てない

冷却は特に新しいピアスホールの腫れや、物理的な刺激による腫れに効果的です。

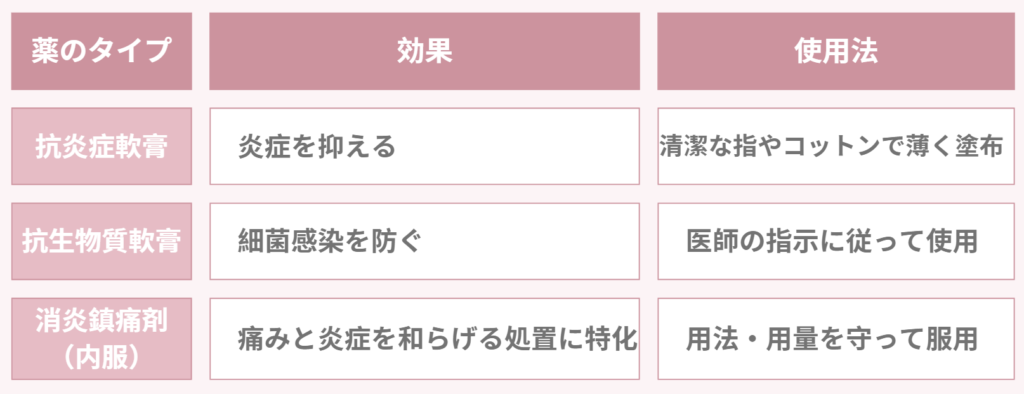

市販薬の処方

軽度の炎症や痛みには、以下の市販薬が役立つことがあります。

市販薬を使用する際は、パッケージの説明をよく読み、用法・用量を守ることが大切です。また、症状が改善しない場合は自己判断で使用を継続せず、医師に相談しましょう。

ピアス後にパンパンに腫れた場合の医療機関での治療

自己ケアで改善しない場合や、症状が重い場合は医療機関での専門的な治療が必要です。どのような状況で受診すべきか、どんな治療が行われるかを見ていきましょう。

医療機関を受診すべき症状

以下のような症状が見られる場合は、すぐに皮膚科や耳鼻科を受診しましょう。

- 強い痛みや熱感が48時間以上続く

- 耳全体がパンパンに腫れている

- 膿や悪臭のある分泌物が出ている

- 38℃以上の発熱がある

- 腫れが耳から首やあごにまで広がっている

- リンパ節が腫れている

特に膿が出ている場合や高熱を伴う場合は、重度の感染症の可能性があるため、早急な受診が必要です。

ピアス後の腫れが重症化した場合の対応

稀に、ピアスの感染が重症化し、以下のような合併症を引き起こすことがあります。

- 蜂窩織炎(皮膚の深部感染)

- 耳軟骨炎(軟骨の感染)

- 耳介血腫

- 全身性感染症

これらの合併症が疑われる場合は、入院治療が必要になることもあります。特に高熱や強い痛み、顔や首への腫れの広がりがある場合は、緊急性が高いため、すぐに医療機関を受診しましょう。

ピアストラブルを防ぐための予防策

ピアスの腫れやトラブルは、適切な予防策を講じることで多くの場合防ぐことができます。安全にピアスを楽しむためのポイントを解説します。

適切なピアスの素材選び

ピアスの素材は、トラブルの発生に大きく関わります。特に初めてのピアスや、治癒途中のピアスホールには以下の素材がお勧めです。

- サージカルステンレス(医療用ステンレス)

- チタン

- 14Kまたは18Kの純金

- プラチナ

- ニオブ

逆に、金属アレルギーを引き起こしやすいため、特に新しいピアスホールに対してつけるピアスでは以下の素材は避けるようにしましょう。

- ニッケルを含む合金

- 安価な銀製品

- 真鍮

- コーティングされた金属(コーティングが剥がれると下の金属が露出する)

金属アレルギーの心配がある場合は、医療用チタンがもっとも安全な選択肢です。金属アレルギーがない場合でも、新しいピアスホールが完全に治癒するまでは高品質な素材を使用しましょう。

ピアスホールの適切なケア

新しいピアスホールは、完全に治癒するまで適切なケアが必要です。以下のケア方法を守りましょう。

- 毎日の洗浄

- 朝晩の2回、生理食塩水や専用の洗浄液で洗浄する

- 入浴時に優しく洗う(強くこすらない)

- ピアスの回転

- 洗浄後、ピアスを優しく回転させる(穴が塞がるのを防ぐ)

- 回転させる前に必ず洗浄すること(汚れを穴の中に押し込まない)

- 乾燥を保つ

- 洗浄後は完全に乾かす

- 濡れたままの状態や湿った環境を避ける

ピアスホールが完全に治癒するまでは、少なくとも6週間から3か月間は上記のケアを継続することが重要です。耳たぶのピアスに比べて、軟骨部分のピアスは治癒に時間がかかります。

安全なピアッシングの選定

ピアストラブルを防ぐには、ピアスを開ける段階から気をつけることが大切です。安全なピアッシングを行うためのポイントは以下の通りです。

- 信頼できる専門店や医療機関を選ぶ

- 施術者の資格や経験を確認する

- 店内の清潔さをチェックする

- 使用される器具が滅菌されていることを確認する

セルフピアッシングは感染リスクが高く、位置のずれや深刻なトラブルの原因になるため避けるべきです。また、ガンタイプのピアッサーは組織を傷つけやすいため、専門店での針を使用した施術が望ましいです。

まとめ

ピアスの腫れは、適切な対処と予防によって多くの場合防ぐことができます。軽度の腫れなら自宅でのケアで改善することも多いですが、パンパンに腫れたり、強い痛みや膿が出るような症状がある場合は、迷わず医療機関を受診しましょう。

ピアストラブルを防ぐためには、信頼できる施術者の選択、適切な素材のピアスの使用、そして日々の丁寧なケアが大切です。特に新しいピアスホールは完全に治癒するまで慎重に扱いましょう。

おしゃれを楽しむためのピアスが健康を損なう原因にならないよう、この記事で紹介した知識を参考に、安全で快適なピアスライフを送ってください。 CONTACT まずはお気軽にLINEでご相談ください! 費用は ダウンタイムは? 美容医療 何回 どの治療が ご予約は「お電話」

どのくらい?

初心者でも

大丈夫?

通えばいい?

いいか

分からない

または「LINE」から